明治期の私立医学校はその多くが廃校の憂き目にあった。そうした廃校医学校の最大のものが「済生学舎」である。明治期の医師養成に多大な貢献をしながらも突如として姿を消した伝説の医学校である。

本郷と言えば済生学舎の医学生

のちに評論家となる生方敏郎が群馬県の沼田から上京したのは明治30年(1897年)だった。その頃の東京の書生(学生)についての回想である。

書生の本場と言えば何と言っても神田と本郷で、神田本郷を歩いていれば、突当たるほど書生に出会った。書生の中でもまだその時分は、私立学校の書生の方が目立ちもしたし勢いもよかつた。本郷の書生を代表する者は、一高の生徒よりもむしろ済生学舎の学生だった。済生学舎と言っても今の人には分かるまいが、医学界の奇傑長谷川泰を校長とする医学校で、千人以上の学生を持ち、従ってバンカラなゴロツキ書生もずいぶんその中にはいた。これに対抗する私立学校は、神田における法学院であった。法学院は即ち今の中央大学の前身であって、ここにも千人内外のゴロツキ書生を包容していた。

(生方敏郎著『明治大正見聞史』1926年)

右表は済生学舎の学生数の推移である。3年間同じ数値が続いているなど、精度に若干疑問もあるが、だいたいの傾向は読み取れる。生徒数は、開校(明治9年=1876年)当初を除けば数百人規模を維持し続けた。本郷界隈にあふれるかえる医学生たちの群れは、「千人以上の学生」と記憶させるに充分だっただろう。

済生学舎が他の医学校とは異なり格別で特異な存在であるのは、次の点においてである。

- 毎年数百人の生徒が在籍した

- 設立から廃校まで28年の長きにわたって存続した

- 以上の結果として、多数の医師を輩出し、漢方医から西洋医へと切り替える明治政府の医師養成政策に多大な貢献をした

- 創業者オーナーである長谷川泰(たい、やすし)は、明治期医療制度確立に一定の役割を果たした功労者であるが、またきわめて個性的な人物であった

- その彼が手ずからワンマン経営をした学校である

- 唐突な廃校は「一大事件」だったが、教員と学生にとっては「災害」であった。彼らがそれに対処しようと苦闘する中で新たな医学校が生まれた

足掛け28年間にわたって医師を養成し続けたのだが、明治期私立医学校でこれだけ長期にわたって存続した医学校は他にない。28年間の入学者総数は21,494人、医術開業試験に合格した者は東京で9,628人、他に大阪等試験場で2千余人である。明治36年(1903年)時点で開業している医師は7千人以上であるという。

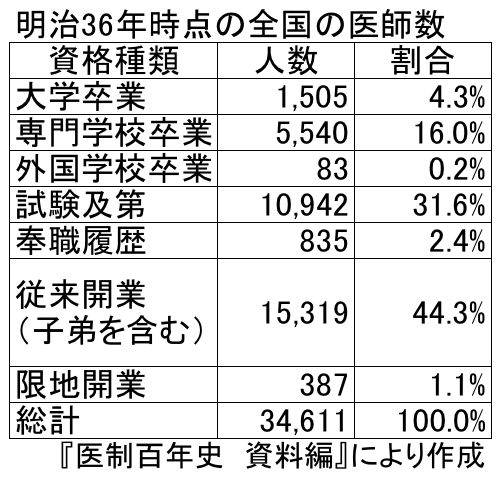

右の表は、その頃の日本の医師数である。済生学舎のような私立医学校で学んだ者は、医術開業試験に合格して医師となるのだが、そうした「試験及第」による医師は約1万1千人である。そのうちの2/3近くが済生学舎出身ということになる

第16話で述べたように、明治政府は西洋医学による医療体制に移行するため、西洋医を大量に速成する必要があった。官立公立の医学校で養成できる医師数には限りがあったため、「医術開業試験」という開放性の高い試験によって医師免許を与えることにした。済生学舎はその制度に見事に対応して多くの医師志望者を集め、多くの医師を生み出した。明治日本で西洋医学が急速に普及できたのは済生学舎のような学校があったから、とも言える。そうした意味で明治政府(とくに医療衛生を司る内務省)と済生学舎は、協調関係にあった。

しかし明治後期になると、数から質への政策転換が起こる。試験合格という「大量速成」方式は廃止し、医師養成は政府(文部省)によって認可された学校(医科大学と医学専門学校)によってのみなされることになる。「試験予備校」としての済生学舎は存在基盤を失うが、新たな医師養成制度に適応して存続を図ることも可能だったはずだ(事実そうして存続した結果、現在は大学医学部となっている事例が2つある)。にもかかわらず、大方の予想を裏切って、最大の医学校が突如廃校となったことが「事件」なのである。