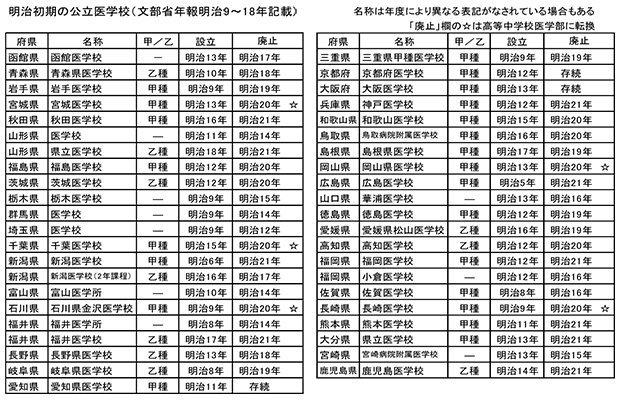

甲種医学校と乙種医学校

ここで医学校通則における甲種医学校と乙種医学校の違いをみてみよう。

第二条で甲種は「尋常の医学科」、乙種は「簡易の医学科」としている。その具体的な違いは、

- 就業年限は甲種=4年以上/乙種3年

- カリキュラムは甲種は基礎から臨床までの17科目があげられ、乙種はそのうち11科目に減じられている

- 毎年・毎週の授業時間数は同じ

- 入学資格は初等中学科以上の学力を求めているが、学力保証の対象となる科目は乙種では少ない

- 教員について、重要科目を担当するのは医学士でなければならず、甲種は3名以上、乙種は1名以上とされている

医学士とは、「東京大学において医学士の学位を得たる者」である。当時医学士の学位を取得できるのは国内では東大医学部しかなかった。明治15年までに東大で医学士の学位を取得したものは90名余しかいない。医学士の活躍の場は、留学ののち母校の教壇、軍関係、医療行政など幅広いから、公立医学校では医学士確保のためには月給100円〜150円という高給を用意しなければならなかった。東大側から見れば、東大で教育研究するドイツ医学を全国に普及することと、卒業生の高給就職口の確保という一挙両得の仕組みだった。

二葉亭四迷の『浮雲』(明治20年〜)には、ゴマスリ公務員の本田が一等昇級して月報が5円増えて35円になったと言う場面がある。それを聞いたお政はこう言う、「マアサ五円殖えて三十五円、結構ですワ、結構でなくッてサ。あなたどうして今時高利貸したッて月三十五円取ろうと言うなア容易なこっちゃア有りませんヨ……三十五円……どうしても働らき者は違ッたもんだネー。(略)」

この婦人は娘の結婚相手としては月給35円ではまだ不満があるような口吻だが、いずれにしてもこの時代の最下級国家公務員(准判任官)の初任給は30円かそれ以下だったことがわかる。

これより10年も後になるが、帝国大学英文科を卒業した文学士・夏目金之助(漱石)が松山中学に赴任してもらった俸給は校長よりも高いことが地元紙に驚きをもって伝えられている。それでも月俸は80円だった。その後熊本の第五高等学校の教授となって月俸は100円になった。