明治10年台後半は、ほとんどの私立医学校が撤退・廃校となった。ところが、明治21年(1888年)になって開校した私立医学校があった。「東京医学校」である。もちろん、東京大学医学部の前身の「東京医学校」(明治7年5月~明治10年4月までの名称)とは別の私立学校であるが、全く無関係とは言えなさそうだ。

樫村清徳、再び校長に

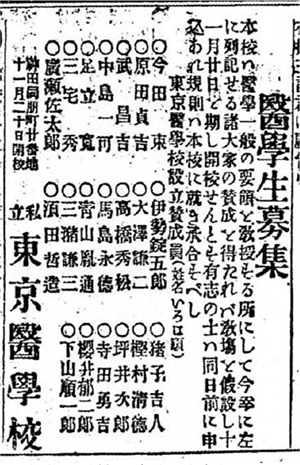

東京医学校の広告

(読売新聞明治21年11月13日)

画像提供「ヨミダス歴史館」

明治21年(1888年)11月に開校した「東京医学校」の校長は、「東亜医学校」と同じ樫村清徳である。賛同者として三宅秀、大澤謙二、足立寛、下山順一郎などの東大や陸軍の関係者を揃えた。修業年限は3年6期で、1~3期が医術開業試験の前期対策、4~6期が後期対策を行う。開校に際して第1期生と第4期生が入学した。後者は、前期試験はすでに合格した者が対象である。講師陣には東大医学部出身者を多数揃えた。

こうした学校運営方法は、前話(第18話)で紹介した「東亜医学校」と全く同じである。校長も同じ樫村で、わずか2年ほどで閉じねばならなかった医学校を再興しようとしたように見える。

明治21年というのは、多数の公立医学校が廃止された時である(第9話参照)。閉校した公立医学校在籍者は、官立に移管した5つの医学校(仙台、千葉、金沢、岡山、長崎)に転入するか、または私立医学校へと変わらざるをえなかった。私立医学校側からすれば、ビジネスチャンスの到来とも言える。

しかし樫村は医学校設立をビジネスとしては考えていなかったようだ。設立の翌年正月、樫村邸で東京医学校の新年会が行われた。その席で樫村校長はこう述べた。「吾人が本校を開設するは、他に求むるところありてしかるにあらず、言わば風流人が古器物を愛すると等しく、同好の士、うち寄り娯楽をなすものにして、これ一種の道楽にほかならず」と。

ビジネスではなく、趣味だというのである。医師の速成養成の必要性を理由とするのでもない。留学から帰国したら東大医学部別課がなくなって講義をする場所がなくなったのを物足りなく思ったのだろうか。東大での樫村は、「その生徒を教授するに当たり、温容薫然談笑の間、内科の秘薀(奥義)をあらわし、生徒を倦厭せしむることなし。故に生徒、大いに君に服せり」。この類の本(『現世日本名医高評伝』明治19年刊)の述べるところだから大分持ち上げて書いているのだろうが、講義するのは嫌いではなかっただろう。この東京医学校では、東大別課と同じ「内科臨床講義」を受け持つ。

開校時の講師陣は卒業したばかりの医学士が多かったが、翌年に総入れ替えが行われた。明治23年の講師のリストには校長の他に21人の名が並んでいるが、うち11人は「医学士」、1人は「製薬士」(いずれも東大医学部の正規課程卒業者)、2人は「ドクトル」である。「ドクトル」とは海外(この場合はドイツ)の大学で学位を得た者である。医学士たちはほとんどが20歳・30歳台の少壮の医学者だが、後に斯界に高名を遂げた者も多い。例えば、内科学の大家・青山胤通、陸軍軍医総監・森林太郎(鴎外)、整形外科の命名者・田代義徳、東京帝国大学医科大学長・佐藤三吉、産婦人科学のパイオニア・濱田玄達、東京顕微鏡院創設者・遠山椿吉、などである。

このように現代から顧みればなんとも贅沢な講師陣である。

しかし「道楽」だけで学校経営ができるわけではなく、実務を担う者も必要なはずだ。

東京医学校の経営者は佐藤精一郎

「東京医学校」には、校長・樫村のほかに、「主幹」として佐藤精一郎という人物がいた。この人が経営責任者である。佐藤はこれ以前から私立医学校を経営していた。

山形・米沢藩の赤湯の出身で、医学をどこで学んだかは不明だが、上京後は文部省医務局、陸軍軍医部などに勤務し、この実績で「奉職履歴」により医師免許を得た。

その後東京大学医学部に勤務し(職員名簿には「図書課御用掛」とある)、傍ら明治14年(1881年)には神田宮本町で「医学予備校」を始めた(のち同朋町に移転)。これは、東京大学医学部の予科または別課に入学するための準備教育をする予備校である。

この学校に童話作家の巌谷小波(いわや・さざなみ。明治3年生まれ)が13歳で入学している。ある日、友達と東大の解剖室を覗きに行った。窓越しに見た人体解剖の様子にショックを受けて「ああイヤだイヤだ! 医者なんぞになるのは真っ平だ」と言って、その頃できた独逸学協会学校(独協大学の起源)に移ってしまう。

回想の中で巌谷は、居心地のよい独逸学協会学校と比較して、医学予備校を酷評している。いわく「万事が営利主義で、夏になっても月謝欲しさに休暇もなければ、冬になっても入費(費用)を惜しんで火鉢も出さず、板の間にゴザを敷いてその上に座らせるなどという、頗る蛮的」だ、と(『小波身上噺』)。

その後この医学予備校はその存在理由を失ってしまう。東京大学医学部の帝国大学医科大学への改組が原因である。そしてその結果として佐藤は「東京医学校」経営に乗り出す。順を追って見ていこう。

すでに述べたようにこの「医学予備校」は東京大学医学部の予科または別課への入学を目指すものだった。医学部は他学部(法・理・文)とは別に独自の入学制度を持っていた。すなわち、独自の予科を設けていたのであり、その入試は、

- ◇読書・・・『日本外史』(江戸時代の頼山陽が著した漢文の史書)

- ◇算術・・・分数、小数、比例

- ◇ドイツ学・・・作文、翻訳

- ◇書取り・・・ドイツ文

であった。「医学予備校」はこの予科入試突破のための予備校である。しかしこの予科は、東京大学が帝国大学へと発展する過程で、「予備門分黌」を経て、他学部の「予備門」に完全統合され、更に「第一高等中学校」(のち第一高等学校)に改組される。帝国大学が発足すると、その入学資格は(医科大学も含めて)、原則として高等中学校(のち高等学校)の卒業者に限定された。(夏目漱石は大学予備門予科に入学したが卒業した時は第一高等中学校になっていた。そのころの話である)

「医学予備校」のもうひとつの目標であった東大医学部別課であるが、こちらは別課そのものが明治18年(1885年)から募集停止となった。

こうして「医学予備校」の目標である予科も別課も消滅してしまった。この制度変更に対応するために、高等中学校入試の準備教育をする学校に変身することもできただろう。当時は、地方の中等教育(尋常中学校)卒業と高等中学校入学の学力レベル差は大きく、この懸隔を埋める学校が必要とされていた。例えば明治4年に佐野鼎が設立した共立(きょうりゅう)学校は、明治10年代から20年代前半にかけて、東京大学予備門、のちに高等中学校の入試のための予備校として発展した。その後中学校令準拠の学校となり、現在は開成中学・高校となっている。

しかし佐藤精一郎は、高等中学校入試ではなく、医術開業試験のための「東京医学校」の経営に乗り出した。

すでに述べたように、公立医学校の多くが廃止され、私立医学校経営はビジネスチャンスを迎えていた。私立医学校は東京には済生学舎があるのみ(他に「成医会講習所」もあったがまだ小規模で、「成医学校」となるのは明治23年である)。「道楽」はともかくとして、医学校経営がビジネスとして成立しないわけではなかった。

佐藤精一郎は東大医学部勤務を通じて多くの医学界関係者と面識ができただろう。校長の樫村清徳は佐藤と同じ米沢出身である。今までの経験と人脈を活かせるのは医術開業試験対策に特化した学校だろう。

こうして同朋町20番地の「医学予備校」を仮校舎にして「東京医学校」の授業が始まった。

東京医学校=中央大学の幻の医学部?

東大卒の医学者の名前を並べた成果があってか、開校するや多くの生徒を集めた。『東京百事便』(明治23年刊)には、「創立、日なお浅しといえども、たちまち盛況に赴き、旧校神田同朋町より今のところ(神田錦町三丁目十番地)に新築移転せり」とある。『東京遊学案内』(明治24年版)には「五百人の生徒を養えり」とある。更に、「監理」として松本良順・陸軍軍医総監を引っ張り出し、外科の最高権威である佐藤進(順天堂第3代堂主)に臨床講義を依頼した。

ところでこれらの案内書や記事では、校名は途中から「東京医学院」に変わっている。明治22年に校名変更したのである。校舎は同朋町から神田錦町に新築移転した。

明治22年10月の

3学院校名変更の連合広告

『法理精華』第20号

(1889年 法理精華社発行)より転載

校名変更と校舎移転は実は、私立総合大学設立構想の一環であった。東京医学校を、英吉利法律学校(中央大学の前身)などと統合して総合大学としようと企図したのである。

中央大学は明治18年(1885年)に英吉利法律学校として設立された。明治10年代の東京には、いくつかの法律学校ができていた。フランス法学系の東京法学校(法政大学)と明治法律学校(明治大学)、イギリス法学系の東京専門学校(早稲田大学)と英吉利法律学校、英米法学の専修学校(専修大学)が「五大法律学校」と言われた。

明治22年(1889年)2月に大日本帝国憲法が発布されると、法律学校は教育内容を国法中心に変更することが必要になった。また10月には司法大臣・山田顕義を校主とする日本法律学校(日本大学)が設立された。こうした状況に、既存の法律学校は危機感を強め、統合再編の動きも出てきた。そのひとつが、英吉利法律学校、東京文学院、東京医学校の連合構想である。連合によって私立総合大学を設立しようとしたのである。そのために英吉利法律学校は「東京法学院」に、東京医学校は「東京医学院」に改称した。東京法学院と東京文学院は神田錦町2-2にあったので、同朋町の東京医学院は神田錦町3-10に移転した。

しかしこの私立総合大学設立は構想倒れに終わった。なぜ実現しなかったのか、『中央大学百年史』は、「いわゆる民法典論争のなかに東京法学院が巻きこまれ、学院をあげて(民法の)施行延期運動を展開したので、学院の都合により三学院連合の協議は後退していった」と述べる。また、中央大学の「タイムトラベル中大125」(pdf版)は、「法典論争と呼ばれる英法派・仏法派法学者の対立は、わが国初の私立総合大学構想を頓挫させたのであった」と言う。

要するに、法典論争で忙しくて、連合構想どころではなくなってしまった、ということのようだ。しかし多忙を理由に消滅するような淡い計画だったのだろうか。この『中央大学百年史』の作成にあたって参考にしたであろう『中央大学二十年史』では、連合構想頓挫と法典論争の関係については何も触れられてなく、ただ「不幸故ありて果たさず」とだけある。その「故」とは何かは書かれていない。

『二十年史』に収録されている「連合規約案」(全七条)なるものを見ると、その内容は、「連合東京大学」なるものの実現のために「東京学院連合」という事務局をつくる、その人員は3学院から出向させる、各学院の運営と資産管理は今まで通り各々独立して行うが、今後については、2学院以上が受けた寄付物件は事務局が管理する、各学院が獲得したものは事務局に報告する、などの内容である。

つまり、この事務局の最大の役割は、連合大学設立に向けたプラン作成、資金集め(寄付集め)と、他の参加学校の募集だったとみられる。ここから推測すると、連合大学が実現しなかった一因は資金調達がうまくいかなかったことだろう。更に、新たな参加学校を募るどころか、3学院のうち、東京文学院が廃校となり、またあとで述べるように東京医学院も消滅したことでピリオドが打たれた、というのがこの連合構想頓挫の真相だったと見られる。

杉浦重剛の東京文学院

それでは「東京文学院」とは何か。

これを説明するためには、「東京英語学校」の説明から始めなければならない。念のため断っておくと、この「東京英語学校」は、明治7年に東京外国語学校から分離した官立「東京英語学校」とは別個の私立学校で、現在の日本学園中学・高校の起源である。

明治18年(1885年)のことである。千頭清臣(ちかみ・きよおみ。東京大学予備門教諭)らが、高等教育機関への入学を目指す者のための学校の設立を企図し、これを増島六一郎(東大法学部卒の弁護士)、杉浦重剛(すぎうら・じゅうごう。元・東京大学予備門長)に相談して私立「東京英語学校」ができた。増島はちょうど英吉利法律学校をつくろうとしていたところであるので、校舎を半分ずつ使うことにした。校舎といってももともとは旗本蒔田家の屋敷で、維新後は、山階宮邸、三菱商業学校、明治義塾と利用者が変遷してきたもので、壁をぶち抜き、畳を取り払って、長机と長椅子を置いた教室である。正面の冠木門から見て右側を英吉利法律学校が、左側を東京英語学校が使った。両校とも校長は増島が務めたが、東京英語学校は杉浦重剛が実質的責任者だった。

千代田区町名由来板「神田錦町二丁目」

江戸時代は武家地であったこと、

英吉利法律学校があったことなどが書かれている

既に述べたように、当時は中等教育と高等教育の教育レベル差が大きく、その間を繋ぐ準備学校が必要だった。東京には、他に共立学校(既述)、攻玉社、順天求合舎などがあった。東京英語学校は設立当初から多くの生徒を集め、卒業者の進学先は、第一高等中学校(のちの一高)や他の高等中学校、東京商業学校(現・一橋大学)、東京工業学校(現・東京工業大学)、駒場農学校・農林学校(現・東京大学農学部)など、随一の実績を誇った。明治22年には校舎は辰野金吾設計の煉瓦造になった(依然として英吉利法律学校と半分ずつ利用)。

このように東京英語学校が上げ潮に乗っていた時期に、その付属校のようなかたちで「東京文学院」が設立された。佐々木高美(大政治家・佐々木高行の息男で当時外交官試補。またのちに皇典講究所・國學院の発展に尽力)が杉浦重剛に提案して実現した学校で、哲学と政治学の専門教育を行う。教員の大半は東京英語学校の教員であり、教室も英語学校と共用だった。だから、東京法学院(英吉利法律学校)と東京文学院は同じ住所なのである。開校は明治23年(1890年)2月であるから、先に掲載した「校名変更の連合広告」の時点(明治22年10月)では開校予定だったことになる。入学者は、初年度は100人ほどいたらしいが、次第に減って、明治26年(1893年)2月、初めての卒業者を送り出して閉校した。東京英語学校がそれまでの各種学校という位置づけから、中学校令に準拠した尋常中学私立日本中学校となって中等教育に純化する過程において、傍系の東京文学院が整理されたと見られる。

ではなぜ東京英語学校は尋常中学校に改組したのか、その過程をたどれば連合構想が断念された理由もあきらかになるだろう。