入試問題の難易度 –生物編–

「入試の難易度」の判定は悩ましいものです。

例えば、易しい小問と難しい小問が混在し、「ある程度までは点数を取りやすい」が「ある程度以上の点数は取りにくい」ということがあります。また、「合格ギリギリの点数さえ取れればいい」とか「他科目の苦手分も補いたい」など、受験戦略によっても難易度のとらえ方は変わってくるでしょう。

このように、難易度を一概に論じることは難しく、対象や目的、目標を絞る必要が生じます。

さらに、最終評価、判定は主観の要素が大きいことも否めません。「難しさ」には様々な要素があり、それらがどの程度影響しているかは、結局「解いた印象」で判断されます。そのため、判断の根拠となる客観的な分析は重要です。

共有できる客観的なデータを集め、最後は人が(経験や勘も含めて)判定を下す。医者の診断に通ずるところがあるかもしれません。

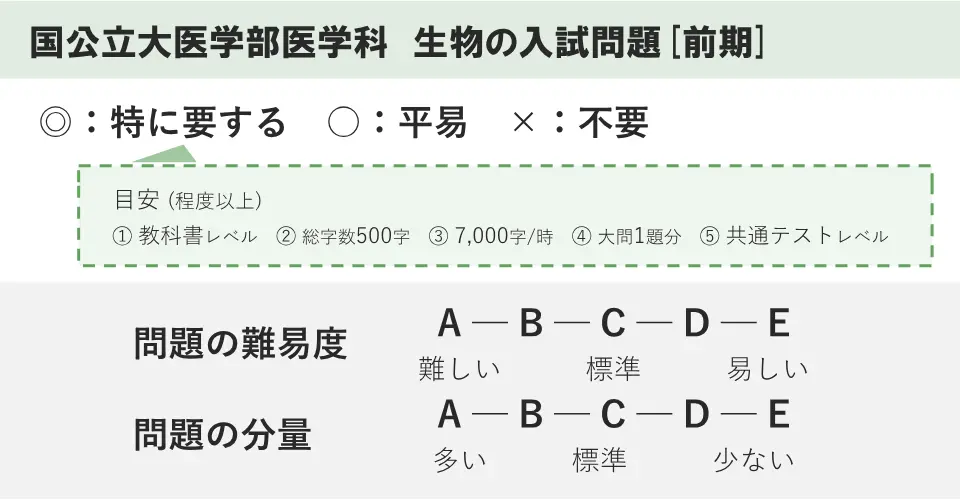

ここでは、「その大学の合格平均点を取りやすいかどうか」を目安として、医学部入試の生物の難易度を以下の5つの要素に分け、評価を行いました。

| 生物・難易度の5要素 |

| ① 知識 |

| ② 論述 |

| ③ 読解 |

| ④ 計算 |

| ⑤ 考察 |

生物は問題文が長く、国公立大学などでは特に論述も加わります。そのため、他科目よりも時間がかかる傾向が強く、作業量が難易度に密接にかかわってきます。

②~④は、単純に増えれば点が取りにくくなります。これらのスピードアップは大学によらず共通の対策といえます。

① 知識量

基準は、○は教科書レベル、◎はそれ以上、ですが、国公立大学は、共通テストを含め、教科書を逸脱して覚える必要はありません。よってすべて○になっています。

まずは教科書の太字の単語を覚え、さらにその単語について説明できるようにしておきましょう。

◎になるのは一部の私大です。

医学部では慶應義塾大学、昭和大学、聖マリアンナ医科大学など、医学部以外では早稲田の基幹理工系学部や先進理工学部(生命医科学科がある)などが該当します。

これらは、単語自体を問われることはありませんが、大学レベルの生物学や病気に関する知識などを知っておくと解答しやすくなることがあります。

② 論述量

基準は500字にしました。

行数指定の場合、東大は1行35字、他の大学は20字で換算し、枠指定の場合は解答から逆算して概算してあります。字数や行数指定のある大学では、実際の試験の場でも、分量の目安になるでしょう。

1問当たりの字数は、100字が一つの目安となります。一つのまとまった文章を書かせる場合100字指定が多く、内容の検討も含めて1問当たり約5分、上記の基準は論述で25分程度時間を取られるという想定です。

それより長い論述はあまり見られませんが、それでも後期試験では散見されます。また、東京大学や大阪大学では前期でも出題されます。

論述問題を内容については、以下のように分類できます。

- 知識をそのまま説明する。

- 知識をもとに、要素の取捨選択や加工をして、問われている内容に即した形にまとめる。

- 実験結果のグラフやデータをそのまま文章で説明する。

- 仮説や最初の疑問点を踏まえ、実験結果から結論を導き出す。

- 現象のメカニズムや理由を、知識をもとに考えて説明する。

(1)から(4)の順に難度が上がって見えますが、(3)を深読みしすぎずに素直に書けるようになれば、(4)も無理なく解答できるようになります。一方、(1)も字数に合わせて内容を調整する必要があるので、結局考察量はどれも大差ありません。

(5)に至っては、「~はなぜですか。」という単純なものから、実験の結論の生物学的意義を問うものまで幅広く出題されます。

地方国公立大学では、問題自体は平易なものの、(1)や(2)の内容で150~200字程度の論述問題を課す大学が多いです。日頃から知識を文章化したり、有名な実験の考察過程を説明したりして、文章を書く練習を積んでおきましょう。

③ 読解量

市販の過去問は実際とページ数やレイアウトが異なるので、総文字数を試験時間で割った値(字/時)で比べています。◎の基準は7000字/時です。図表の量によって読解の負担は変わってきますので、あくまでも目安です。

問題文と論述の字数の間にはあまり相関はないようですが、どちらかというと論述量の方が解く際の負担が大きいです。文章の長い問題は、効率よく読んで解く練習をしましょう。

私大では、東京理科大学や慶應義塾大学看護学部は問題文が長いです。また、立命館大学や同志社大学など、関西の大学で増加傾向にあります。

④ 計算量

生物の計算は、ほぼ四則演算の数値計算で、時々連立方程式や文字式の計算を用いる程度です。ただ、内容が割合(濃度や速度も含む)や場合の数・確率という、算数・数学が苦手な生徒が特に苦手な単元が多く、要はこれらの単元の文章題と考えていただくとイメージしやすいでしょう。

計算問題自体は、小問としては比較的多くの大学で出題が見られます。

◎の基準は大問1題相当の分量です。

計算の中でも厄介なのが遺伝だと思いますが、京都大学は、例年遺伝の大問が出題されます。全体的には減少傾向にあり、読解や論述に重きが置かれるようになっています。

私大では東京理科大学を始め明治大学や東京農業大学など、中堅の大学の理工学部や農学部など、特に、マーク式の大学で多く見られます。

⑤ 考察量

ここの基準はかなり主観的になってしまいます。

イメージとしては「問題文(図表)を読んで、解答を書き始めるまでに、考えなければならないことがどれだけあるか」となります。例えば、2021年(第1日程)と2022年(本試)の共通テストを解き比べるとわかりやすいと思います。

前者は、選択肢の文章とグラフを直接突き合わせることができますが、後者は選択肢にそのまま書かれておらず、「つまり…」とか「~だから…」など、ワンステップ解釈を挟む必要があります。ここでは後者の難易度を基準とし、それを上回る考察量を◎としています。

解答までの道のりが長いのは大阪大学です。東京大学は数学でいう誘導に当たる小問を挟んで徐々に本質に迫る所を、大阪大学は丸投げともいえる勢いで、一気に核心の考察を要求します。

名古屋大学や岐阜大学も、論述が多いことから、一問一問しっかり内容を盛り込む必要があります。

一方で、国公立大学は、いずれも単純な知識だけで済む問題はありません。最初に知識を問いつつ、考察する問題も必ず入ります。思考力・考察力は一科目だけで鍛えられるものではありません。国語や数学を中心に、論理的に考えたり表現する習慣をつけましょう。

» 医学部の物理を徹底解説!「物理・難易度の5要素」はこちら

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)

| 北海道 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 旭川医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 札幌医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 弘前 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 東北 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 秋田 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 山形 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 福島県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 筑波 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 群馬 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 千葉 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 東京 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

A |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

◎ |

| 東京医科歯科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

| 横浜市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 新潟 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 富山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

| 金沢 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 福井 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 信州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 岐阜 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 浜松医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 名古屋 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

◎ |

| 名古屋市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 三重 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

◎ |

○ |

| 滋賀医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 京都 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

A |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

◎ |

| 京都府立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 大阪 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

◎ |

○ |

| 大阪公立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

◎ |

○ |

| 神戸 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 奈良県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 和歌山県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

| 鳥取 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 島根 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 岡山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 広島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 山口 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 徳島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 香川 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 愛媛 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 高知 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 九州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 佐賀 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 実施なし |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 長崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 80 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 熊本 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 大分 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 宮崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 鹿児島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 琉球 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 北海道 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 旭川医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 札幌医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 弘前 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 東北 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 秋田 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 山形 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 福島県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 筑波 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 群馬 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 千葉 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 東京 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

A |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

× |

◎ |

| 東京医科歯科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 横浜市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 新潟 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 富山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 金沢 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 福井 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 信州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 岐阜 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 浜松医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 名古屋 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

- |

| 名古屋市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 三重 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 滋賀医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 京都 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

A |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

◎ |

| 京都府立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 大阪 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 大阪公立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 神戸 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 奈良県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 和歌山県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 鳥取 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 島根 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 岡山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 広島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 山口 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 徳島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 香川 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 愛媛 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 高知 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 九州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 佐賀 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 長崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 80 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 熊本 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 大分 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 宮崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 鹿児島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 琉球 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 北海道 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 旭川医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 札幌医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 弘前 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 東北 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 秋田 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 山形 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 福島県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 筑波 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 群馬 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 千葉 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

B |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 東京 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

A |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

◎ |

| 東京医科歯科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 横浜市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 新潟 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 富山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

| 金沢 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 福井 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 信州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 岐阜 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

B |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

◎ |

| 浜松医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 名古屋 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

| 名古屋市立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 三重 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 滋賀医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 京都 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

A |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

◎ |

◎ |

| 京都府立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 大阪 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

B |

A |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

◎ |

| 大阪公立 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 神戸 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 奈良県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 和歌山県立医科 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

B |

B |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

| 鳥取 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 島根 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 岡山 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 広島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

× |

○ |

× |

○ |

| 山口 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 徳島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 香川 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 90 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 愛媛 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 高知 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

× |

○ |

| 九州 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 佐賀 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 長崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 80 |

C |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

| 熊本 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

C |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

| 大分 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 60 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 宮崎 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| - |

- |

- |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| - |

- |

- |

- |

- |

| 鹿児島 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 75 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

× |

○ |

| 琉球 |

| 解答時間(1科目) |

難易度 |

分量 |

| 50 |

D |

D |

①:

知識 |

②:

論述 |

③:

読解 |

④:

計算 |

⑤:

考察 |

| ○ |

○ |

○ |

○ |

○ |