Special Interview

京都大学大学院生命科学研究科 助教

粂田 昌宏 氏

1980年 静岡県掛川市生まれ。静岡県立掛川西高等学校理数科卒業。2000年 京都大学総合人間学部入学。2004年 同大大学院生命科学研究科 2010年 同研究科助教となり現在に至る。「細胞内難溶性構造基盤の解明」などを研究テーマとし、現在は主に「可聴域音波に対する細胞応答の探索」についての研究に取り組んでいる。

細胞は音を聞くのか?

音と生命の根源的な関係を解明したい

子どもの頃、セミの自由研究に熱中した少年は、研究の道を志して京都大学に入学、現在は音と細胞の関係を追究している。「人生の半分を京大で過ごしている」という京都大学大学院生命科学研究科助教の粂田昌宏氏に、研究の魅力と京大での日々について聞いた。

音に対する細胞の反応を探索

将来的に医療や食に応用できる可能性も

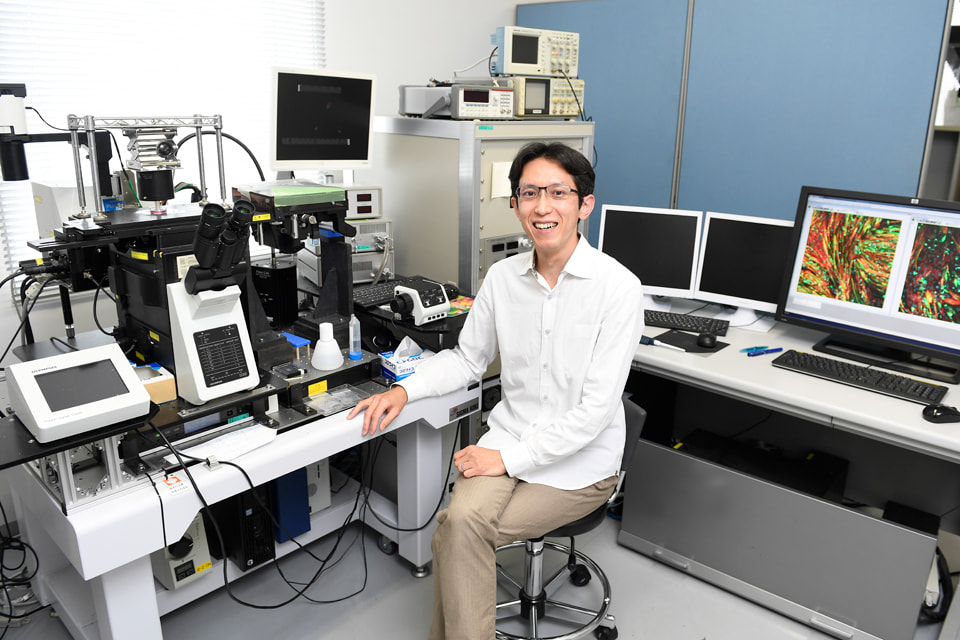

私が所属するのは、京都大学大学院生命科学研究科にある分子情報解析学分野の研究室です。この研究室では、一般的な生化学的手法に加えて、原子間力顕微鏡やシミュレーションなどを用いて、主に細胞内の分子や細胞膜の構造、動態などについて調べる研究をしています。

その中で私は、「細胞内で分子がどのようにふるまって機能するのか」「細胞内で分子がどのように動いて情報が伝えられるのか」を主な研究テーマにしてきました。そして、現在取り組んでいるのが、「細胞は音に対して応答を示すか」という研究です。

私は、以前から音の作用というものに興味があり、「細胞は音を感じるのだろうか」という疑問を抱いていました。一般的に、「音は耳で聞き、脳で理解される」と考えられていますが、細胞レベルで音を認識するシステムがあるかどうかについては、これまで誰も科学的研究をしてこなかったようです。

そこで、自分が作成したさまざまな音波パターンと、さまざまな種類の培養細胞を用いて、音が細胞の運命決定や遺伝子制御に与える影響についての研究に取り組むことにしました。基礎研究なので、今のところ商品開発など生活に直結する何かが得られるかどうかはわかりませんが、この研究の先にはさまざまな可能性が広がっていると思います。

音による刺激で細胞や組織の状態を変えることが可能になれば、たとえば医薬品の開発や再生医療などにも活用できる可能性があります。薬は投与してから効果があらわれるまで時間がかかりますし、成分の排出にも時間がかかるという問題がありますが、音ならスイッチを入れればすぐに作用し、切ればゼロになる。将来的には、音で病状をコントロールする「デジタル医薬品」のようなものができるかもしれません。

また、食糧危機の解決策として食肉培養なども行われていますが、音で培養の効率化が図れれば、コスト削減など食糧事情の改善につながる可能性もあります。これまでの私の研究では、筋肉や骨に関わる細胞は音に反応しやすく、音で細胞が筋肉を形成する過程を促進することができるかもしれないことがわかっています。

食についていえば、「ワインの熟成期間に音楽を聞かせるとおいしくなる」という話を聞いたことはありませんか?調べてみたところ、実際にワインやビール、ウイスキーなどの酒類や、みそ、しょうゆなど、製造過程で音楽を聞かせているものがあるようです。これらはすべて発酵食品です。発酵は微生物のはたらきですから、音には乳酸菌や酵母など、微生物の活性を変化させる効果があるのかもしれません。いつか、熟成中のワイン樽をコンサートホールに1年間置かせてもらったらどうなるか、ということもできたら面白いと思います。

最先端の研究に取り組みたいと京大へ

オーケストラの経験が研究のきっかけに

思えば子どもの頃から、何かを調べたり、観察したりすることが好きで、夏休みの自由研究ではセミや食虫植物の研究をしていました。高校時代は理数科に在籍していましたが、中学、高校を通じてテニスに熱中していたので、勉強はあまりしていませんでした。

ですので、京大志望を決めたのは高校3年になってからでした。京大に対しては「最先端の研究をしている大学」というイメージがあり、京大に行けば面白いことができるだろうと漠然と思っていました。一方で、当時は自分の実力では厳しいという自覚もあり、予想通り不合格。実は東京の私立大学には合格していたのですが、その頃、私は東京に行くとなぜか具合が悪くなる傾向があったんですよね(笑)。おそらく東京の人混みや急ぎ足というのが苦手だったんだと思います。それで、できれば東京以外の大学がいいと思っていたんです。

浪人して京大を目指すことを決め、予備校の寮に入りました。もともと勉強は嫌いではなく、机に向かうことも苦ではありませんでした。気分転換に読書をする以外は、毎日ずっと勉強していました。何か特別な勉強法をしたわけではありません。できないことを一つひとつクリアしていき、合格できる水準の学力を身につけた結果、京大に合格できたのだと思います。

理数系が得意でしたが、文系にも興味があったので、どちらも幅広く学べる総合人間学部を選びました。この学部については「何をやりたいか決めきれない者が入る学部」というイメージが自分の中にあり、いろいろ勉強したうえで、その後の道を選びたいと思ったのです。

京大に入学した当初は、正直、「なんてテキトーなところなのだろう」と思いました(笑)。とにかく、自由。何をしてもいいし、何もしなくてもいい。そのあまりの自由さが新鮮であると同時に、最初は戸惑いました。でも、入学してすぐに京大のオーケストラ(京都大学交響楽団、通称・京大オケ)に入ったので、それからは音楽一色の生活が始まりました。

5歳のときからバイオリンを習っていたこともあり、京大に入学したらオーケストラかテニス部に入ろうと考えていたのです。京大オケは、大学公認の学生オーケストラで、創設から100 年以上の歴史があり、当時の部員は約200 人。年に2回の定期演奏会が活動の中心で、練習からコンサート作りまですべて学生主導で行います。代々引き継がれてきた独特な練習法など、変わったところがある半面、プロの演奏家になった人も数多くいるほど、演奏に関しては本格的な団体です。京大オケには大学の4年間だけでなく博士課程の前期まで在籍し、最後は学生指揮者まで務めました。

学生指揮者というのは、長期にわたる練習時の指揮の他にも、曲作りやスケジューリング、各パートの調整など、世話役としていろいろな仕事をこなさなくてはなりません。なにせ200 人の取りまとめ役なので、やらなければならないことの量は膨大。このときの経験のおかげで、今は仕事でどれだけスケジュールが詰まっていても動じなくなりました。マルチタスク能力はそこで鍛えられたと思います。

また、多くの仲間と出会えました。履修登録を忘れて 1年間単位ゼロだった人や、いきなり自転車で日本一周の旅に出てしまう人など、変わった人たちばかりでしたが、今もつきあいが続いているのは京大オケの仲間がいちばん多いですね。

そして何より、音楽をすることが楽しかった。奏者としてバイオリンを演奏することはもちろん、指揮者として曲を創り上げることもとても楽しく、格別の経験でした。指揮者は演奏中全く音を出しませんが、オーケストラで最も大きな影響を持つ存在であり、自分のふるまいひとつでオーケストラの音が全くの別物にもなります。生の音、それも100 人以上が本気で奏でる音を全身で聴いたとき、「音は耳で聞くだけではない。音の直接的な作用が細胞レベルでもあるだろう」と感じました。その直感が、いまの研究のきっかけになっています。

「自分のアイデア次第で面白いことができるのは、マクロよりミクロの世界だと感じた」と語る粂田氏

大学時代はオーケストラにどっぷり漬かっていて、高校のときと同様にあまり勉強はしませんでしたが、講義は理系から文系まで、興味のあるものを広く受けていました。総合人間学部は文理関係なくメインの専攻の他に副専攻を選ぶことができるので、いちばん好きだった生物学を専攻し、東洋哲学を副専攻にしました。

卒業後については、京大の理系では多くの学生が大学院に進むので、修士課程に進むことに迷いはありませんでした。また、できれば研究者になりたいとその頃から考えていたので、博士課程に進むことにも躊躇はありませんでした。

大学院に進む際は、いくつか取っていた生物学系の講義の中で、いちばん面白そうな先生についていこうと決めていました。私が選んだのが、ヒゲをはやし、下駄を履き、行動がちょっと破天荒な先生。今いる研究室の当時の教授です。その研究室で学ぶうちに、セミの研究に熱中していた子どものときはマクロの世界に興味があったのですが、「さまざまな面白いカラクリが見つけられるのはミクロの生物学だ」と感じるようになり、この分野で研究を続けることを選択したのです。