漱石「起死回生」の東大案内

夏目漱石の『三四郎』は明治41年9月から12月まで朝日新聞に連載された。

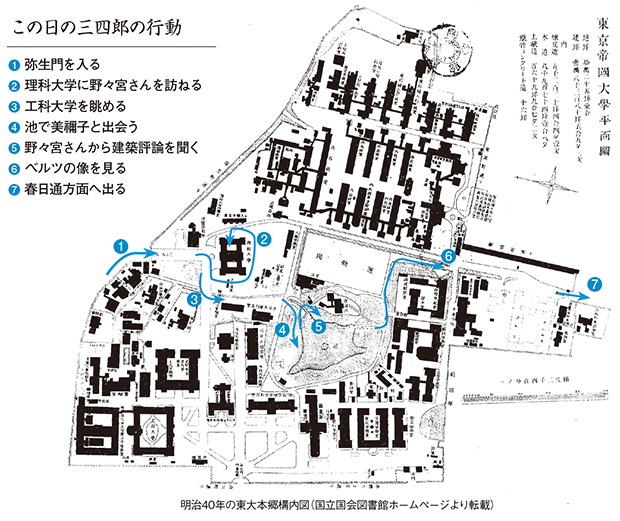

江藤淳によれば、朝日新聞入社後に連載した『虞美人草』や『坑夫』の評判があまり芳しくなく、そのため今度の連載は「起死回生の作品」とすべく「自分のみが知っている世界のみを描くという戦略」をとったのが『三四郎』だという。「読者は三四郎と一緒に本郷の大学に入学し、三四郎の案内で構内を見て歩き、その周辺に棲息する不可思議な人物たちと出逢う」[1] という仕掛けである。

そこでわれわれも「三四郎の案内で」キャンパスツアーをしてみようと思う。その前に当時の東京大学について簡単に説明しておきたい。

明治10年に東京開成学校と東京医学校が合併して成立した東京大学は、明治19年に森有礼の学制改革によって帝国大学となった。司法省法学校や工部大学校を吸収しての発足で、帝国大学は日本の最高教育研究機関となった。

明治23年には農商務省の東京農林学校も併合した。法・理・医・文・工・農は「学部」ではなく「分科大学」で、それぞれ法科大学、理科大学などと呼ばれた。農科大学が駒場(現在の東大駒場キャンパス)にあった以外は、他の分科大学はすべて本郷で、キャンパス内の各学部の位置は現在とほぼ同じである。

明治30年京都帝国大学が設置されたため、帝国大学は「東京帝国大学」と改称された。

さて三四郎のキャンパスツアーは、郷里の母からの手紙に促されて同郷の先輩である野々宮宗八を理科大学に訪ねる晩夏のある午後のことである。駒込追分町(現在の向丘二丁目あたり)の「県人会の寄宿舎」[2] から出た三四郎は正門ではなく弥生門から大学に入る。

上図は明治40年の本郷構内図だが、弥生門の向きが現在と若干違っている。明治38年の段階では門は外部との境界線にそって設置され、門から伸びる通路も曲がりくねっていた。まさに裏門とか通用門という格好だが、その2年後の明治40年には、門前にわざわざ空地をつくって門の向きが変えられ、そこからは一直線の通路が理科大学本館(現在の理学部1号館の位置にあった)のファサードに向かっている。単なる入口ではなく、理科大学の正門といえるような姿になった。

そう言えば当時の総長は濱尾新。「土木総長」と異名をとった濱尾は「大講堂の敷地を決定し、正門を作り替え、銀杏並木を整備した」[3]。帝国大学のキャンパスに威厳と風格を持たせることに腐心した総長だったようだ。

- 本文脚注

-

- 江藤淳『漱石とその時代 第四部』

- 前田愛『幻景の街』

- 木下直之/岸田省吾/大場秀章『東京大学本郷キャンパス案内』